« (…) commencer ma vraie vie, dans laquelle mon visage pourra enfin vieillir naturellement avec les progrès de mon œuvre. » Franz Kafka, Journal, 3 Janvier 1912

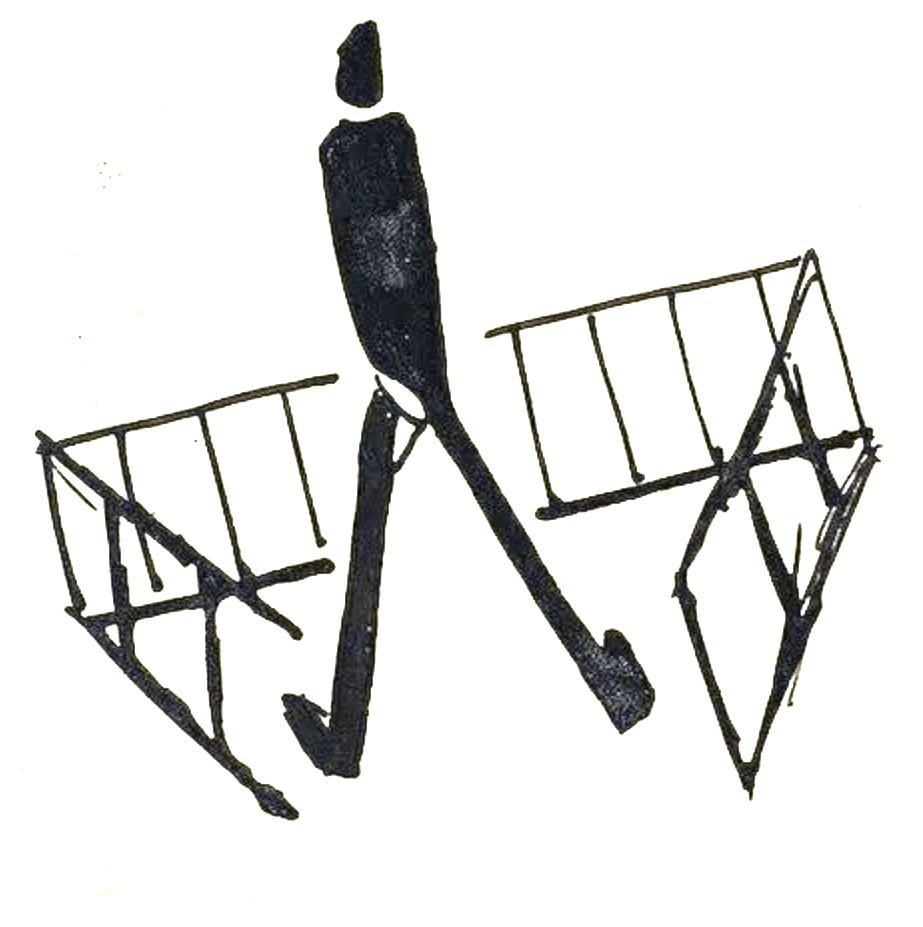

La nouvelle de Kafka, Un jeûneur, raconte le désintéressement progressif du public pour l’art d’un jeûneur illustre, capable de passer quarante jours dans une cage sans manger. La nouvelle évoque la frustration du jeûneur, qui voudrait jeûner « sans limites » à l’heure où son art fait encore sensation, mais que son imprésario astreint au délai de rigueur (40 jours). Le même jeûneur, quand il peut finalement s’adonner à son art indéfiniment, n’a presque plus de spectateurs. Il est ainsi dans une rencontre perpétuellement manquée avec, tantôt son art, tantôt son public. La rencontre manquée a, en fait, un autre objet que la nouvelle dévoilera peu à peu.

Un paradoxe traverse tout le texte et culmine dans le dialogue final entre le personnage du jeûneur et celui d’un surveillant du cirque qui le découvre à demi conscient, presque mort dans sa cage où tout le monde l’a oublié à mesure que sa performance est devenue obsolète. Le paradoxe est que le jeûne est « facile » à celui qui le pratique « fanatiquement », facilité dont celui-ci ne se cache pas et dont il donne la raison à la fin de la nouvelle ; simultanément, le jeûne est un « art », ce qui dénote a priori une difficulté technique, une maîtrise. C’est un art pour lequel le personnage recherche ardemment une reconnaissance : son existence n’a de sens qu’au moment où les visiteurs s’attroupent devant sa cage. Le jeûne, alors, est-il une imposture ou une prouesse ? Comment le jeûneur peut-il désirer une reconnaissance quant à ce qu’il sait être une imposture ?

D’une part, le jeûneur ne fait pas un secret de son sentiment latent d’imposture, mais personne ne saisit le sens réel de son affirmation :

« Il était en effet le seul à savoir – personne d’autre ne le savait, même parmi les initiés – à quel point il était facile de jeûner. Il ne se privait d’ailleurs pas de le dire, mais on ne le croyait pas […]. »

En même temps, le jeûneur éprouve la hantise d’être soupçonné de fraude ou de triche, comme si ce soupçon équivalait à une forme encore plus terrifiante d’incompréhension du monde à son endroit. Pourquoi un « art », dévalué par le jeûneur lui-même, garde-t-il pour finalité de rencontrer un juste succès auprès du public – sans quoi le jeûneur se sentirait livré à « l’indifférence et la méchanceté invétérée » ? Est-ce le véritable désir du jeûneur, que son art soit reconnu ?

Le jeûneur est en conflit avec son imprésario qui prétend, auprès des spectateurs, qu’il lui serait impossible de jeûner au-delà de quarante jours, n’hésitant pas à exhiber des photographies de l’artiste parvenu au terme d’un ancien épisode de jeûne. Ces photographies le découvrent entièrement décharné, dans un état prostré. Ce n’est là néanmoins qu’un mensonge aux yeux du jeûneur ; sa prostration sur les photographies lui vient de la conscience de la fin de sa performance :

« Ce qui était la conséquence de l’interruption prématurée du jeûne était présenté là comme en étant la cause ! Cette incompréhension, ce monde d’incompréhension, impossible de lutter contre. »

Découragé par une telle distorsion dans l’ordre des causes et des effets, le jeûneur est sujet à l’angoisse, kafkaïenne par excellence, d’avoir à corriger, non pas une erreur, mais un nœud inextricable d’erreurs plus ou moins délibérées dont certaines conservent une part d’adéquation avec la réalité. Si Philip Roth a pu décrire l’art du roman comme celui d’un mensonge habilement construit pour exprimer une vérité autrement indicible ; le cauchemar des personnages de Kafka est d’être confrontés à des mensonges qui n’ont d’autre finalité que de tromper en manipulant des données pourtant factuelles :

« L’instant d’avant, il était encore, une fois de plus, contre les barreaux, écoutant de bonne foi et avidement l’imprésario, mais à la vue des photographies il lâchait à chaque fois les barreaux, retombait dans la paille en gémissant, et le public rassuré pouvait de nouveau s’approcher pour l’examiner. »

Le témoignage falsifié que représentent les photographies désarme le jeûneur qui semble se détourner aussitôt de toute perspective de se faire comprendre. Déjà s’exprime une profonde lassitude de l’existence dont l’origine est une lutte constante avec le « monde », avec un monde qui ne comprend ni que le jeûne puisse être facile, ni qu’il soit pratiqué avec la plus grande intégrité :

« […] ce n’était pas le jeûneur qui trompait son monde, il travaillait honnêtement, mais c’était le monde qui lui volait son salaire. »

Le commentaire du narrateur, qui prend toujours le parti du jeûneur, me rappelle ici la situation dans laquelle se trouve le sujet anorexique dont les efforts ne sont pas réellement récompensés, et qui a le même sentiment d’être lésé. Dans ma thèse sur cette psychopathologie, j’ai notamment conceptualisé l’anorexie mentale comme une forme de « travail aliéné » au sens où Marx entendait l’aliénation, et telle que Franck Fischbach la présente dans son « Introduction aux Manuscrits économico-philosophiques de 1844 ». L’aliénation n’est pas, pour le travailleur, de produire des objets – il n’y a aucune réification intrinsèque dans le fait, pour un sujet, de produire un objet – ; mais de produire des objets dénués de toute valeur expressive quant à sa subjectivité. Ainsi le travailleur aliéné est sans objets propres ; de même le sujet anorexique comme le jeûneur de Kafka sont-ils réduits à travailler inlassablement sans que le résultat de leurs efforts ne soit véritablement manifeste, ni que la discipline qu’ils s’appliquent ne soit réellement perçue par les autres. L’abstinence alimentaire ne produit pas d’objets à l’extérieur d’elle-même, elle est autotélique et ne trouve jamais d’arrêt ou de repos dans un objet fini. Ce sont justement l’absence de passivité, l’absence de repos possible dans l’objet – dans un objet symbolisant la subjectivité de son producteur –, qui sont autant de critères d’aliénation. Le jeûneur travaille jour et nuit ; mais personne, parmi ceux qui se relaient pour le surveiller et s’assurer qu’il ne mange pas en cachette, n’est capable de prendre la mesure de sa compétence. Parce que personne, précisément, ne peut l’égaler dans une compétence aussi illimitée :

« Tant il est vrai que nul n’était en mesure de faire sans interruption le surveillant auprès du jeûneur toutes ces journées et ces nuits durant, de sorte que nul ne pouvait savoir de visu s’il avait réellement jeûné sans interruption ni entorse ; le jeûneur était le seul à pouvoir le savoir, le seul par conséquent aussi qui pût être le spectateur parfaitement satisfait de son propre jeûne. »

Mais le jeûneur, écrit Kafka, seul témoin de la totalité de sa performance, est perpétuellement « insatisfait de lui-même ». Nous le comprenons justement dans le sens où le jeûne n’est pas un réel travail ; ou, comme le fait remarquer le psychanalyste Thomas Ogden commentant la nouvelle dans un chapitre de son livre Reclaiming Unlived Life :

« […] there is no art (i.e., creative expression of a personal aesthetic) in marathon fasting. » [Il n’y a pas d’art (i.e. pas d’expression créative d’une sensibilité esthétique originale) dans le concours de jeûne.]

Là, comme dans le travail aliéné, les efforts acharnés échouent à produire une œuvre douée d’expressivité. La subjectivité de l’artiste est ainsi l’inconnue de son propre « art », comme si ce-dernier lui demeurait tout à fait extérieur, entraînant une inévitable insatisfaction. Comment comprendre plus avant une telle subjectivité absente ?

Le dialogue final entre l’un des surveillants du cirque et le jeûneur est propre à nous éclairer. Le jeûneur affirme qu’il jeûne à défaut d’avoir « trouvé l’aliment qui [lui] plaise ». Qu’on ne s’y méprenne donc pas : le jeûneur se serait « gavé » comme tous les autres s’il avait pu satisfaire son appétit.

Manger le mauvais aliment, un aliment inadéquat, serait plus pénible et frustrant pour le jeûneur que de dominer sa faim. Ne rien manger est moins douloureux que de manger sans jamais atteindre le repos de la satiété. Ironiquement, la pratique du jeûne finit par être mimétique de la frustration qu’il y aurait à se nourrir du mauvais aliment, quoique sur un plan distinct, puisque, je l’ai dit plus haut, elle ne produit rien à l’extérieur d’elle-même qui pourrait la couronner, rendre le jeûneur satisfait de son œuvre et le public capable de reconnaître son identité. Si les nourritures réelles sont toujours incommensurables avec le désir du jeûneur, et génèrent une frustration structurelle ; l’échappatoire qu’est le jeûne se retourne contre elle-même puisqu’elle condamne son sujet à la stérilité. Quelque chose est manqué dans les deux cas.

Mais voyons d’abord en quoi le jeûne est, superficiellement, une stratégie d’évitement de la souffrance. Le jeûneur se repaît paradoxalement de son jeûne, qui a pour fonction d’être l’envers du « plein » caractéristique de la satisfaction (ou satiété) qu’il ne peut obtenir positivement (en mangeant) ; c’est en ce sens un plein négatif. A contrario, une nourriture insatisfaisante rassasierait à demi et laisserait derrière elle un horrible creux ; elle rappellerait par ce qu’elle est (empiriquement) ce qu’elle échoue à être (idéalement). Mieux vaut donc le rien – qui partage avec le tout son caractère parfait. L’abstinence volontaire prémunit de la répétition d’une frustration dans l’expérience : c’est pourquoi le jeûneur s’accuse lui-même de choisir la « facilité » d’être, non pas peut-être un imposteur, mais quelqu’un dont le jeûne n’a rien d’admirable :

« – Eh bien, vous ne devriez pas [admirer mon jeûne], dit le jeûneur […] Parce que je ne peux pas faire autrement, je n’y peux rien […]. »

C’est une bien curieuse situation que celle du jeûneur, qui s’enorgueillit de ce que les autres seraient incapables de pratiquer son art avec la même radicalité, et qui reconnaît finalement que ce qui les en rend incapables, c’est de connaître, quant à eux, des sources de satisfaction dans l’existence. Si le jeûneur peut jeûner, et si les autres n’y parviendraient pas, c’est parce qu’ils ne partagent pas les mêmes conditions initiales : les autres aiment vivre ; lui pas. Il pense donc n’avoir aucun mérite à « sacrifier » un plaisir de toute manière inexistant. Il pense avoir d’autant moins de mérite que ce sacrifice apparent est, en réalité, une tentative d’apaisement. Chose intéressante : si les personnages kafkaïens sont confrontés, je le disais, à la terreur d’une incompréhension du monde, d’une distorsion malveillante des causes et des effets, force est de constater ici que c’est le jeûneur lui-même qui avoue n’être pas dupe de sa propre inversion des apparences et des réalités. Mais cette distorsion a bien la véracité paradoxale que Philip Roth prêtait à l’illusion romanesque : le jeûne est, pour l’artiste de Kafka, une manière de vivre plus fidèle à son désir, serait-ce imparfaitement, que ne le serait une existence sans jeûne. Ce désir demeure toutefois manqué comme je voudrais le montrer à présent.

Je fais l’hypothèse que l’aliment que le jeûneur n’a pas trouvé, c’est lui-même. Le jeûneur souffre d’une absence de contact, ou communication, avec ce que Winnicott appellerait son « vrai self », le noyau de son identité réelle. Il déplore cette méconnaissance de lui-même en la projetant de manière fantasmée, et angoissée, sur le monde extérieur : « le monde » le renvoie à un trop-plein d’incompréhension auquel il répond par un désengagement de l’existence dans le jeûne. Un retrait actif néanmoins puisqu’il continue à attendre du « monde » une reconnaissance.

L’ambiguïté sans doute est que cette reconnaissance ne pourrait être effective que si elle commençait par déprécier son jeûne. Winnicott écrit, dans son essai « Distorsion du moi en fonction du vrai et du faux self » (1960), à propos d’un patient qui n’avait engagé qu’un « faux self » dans son analyse précédente – « faux self » par quoi il faut entendre, dans la terminologie winnicottienne, un soi adaptatif mais factice, construit pour répondre aux exigences d’un environnement hostile tout en protégeant le noyau dur de l’identité réelle des intrusions possibles de l’environnement :

« […] mon travail ne commença réellement que lorsque je lui fis clairement comprendre que je reconnaissais qu’il n’existait pas. Il me fit remarquer que, durant des années, tout le travail accompli avec lui avait été inutile parce qu’il avait été effectué en fonction de la réalité de son existence, alors qu’il n’avait existé que d’une façon artificielle. Lorsque je lui eus déclaré que je reconnaissais sa non-existence, il éprouva que c’était la première fois qu’on communiquait avec lui. »

Si le fait de reconnaître que le patient « n’existe pas » semble à première vue comporter le risque de le renvoyer au néant, cette reconnaissance au contraire a pour effet de le faire se sentir exister pour la première fois. Il semble s’agir pour le psychanalyste d’oser affirmer ce que le patient paraît, mais paraît seulement, redouter le plus. La douleur de ne pas exister est profonde, et elle s’aggrave d’une peur de ne jamais y parvenir, mais c’est justement la confirmation, par le psychanalyste, de la réalité de cette non-existence, qui délivre le patient de son sentiment de facticité et ouvre son vrai self à la communication. Le psychanalyste, en fait, s’adresse directement au vrai self, et non à la demande de reconnaissance du faux self. C’est le détournement de la demande de reconnaissance du faux self, et même son court-circuitage – toutes choses qui pourraient superficiellement apparaître comme des menaces de désintégration narcissique pour le patient –, qui libèrent ce-dernier de la situation de captivité ou de dépossession subjective dans laquelle il est. La captivité du jeûneur de Kafka se traduit très concrètement par sa cage.

Dans le dialogue final entre le jeûneur et un surveillant du cirque qui a la curiosité de s’intéresser à son cas alors que tout le monde l’a oublié, il semble en aller de même que dans l’anecdote rapportée par Winnicott. Le surveillant s’adresse au jeûneur avec une bienveillance qui l’humanise :

« – Tu jeûnes toujours ? […] Quand est-ce que tu vas enfin t’arrêter ?

Pardonnez-moi tous, dit le jeûneur que seul le surveillant put comprendre en appuyant son oreille aux barreaux.

Mais bien sûr, […], on te pardonne.

Toujours j’ai voulu que vous admiriez mon jeûne […].

Mais nous l’admirons, dit gentiment le surveillant.

Eh bien, vous ne devriez pas l’admirer, […].

Bon, alors nous ne l’admirons pas, dit le surveillant. Pourquoi ne faut-il pas que nous l’admirions ? »

Le jeûneur ne peut dire sa vérité que lorsque le surveillant accepte de reconnaître la fausse valeur de son jeûne et le relance par des questions attentives. De ce fait, il embrasse, sans le rejeter, le désir ambivalent du jeûneur qu’à la fois on admire et n’admire pas son jeûne – désir qui prend une qualité infantile, comme si le jeûneur boudait le surveillant tout en cherchant ardemment ses louanges et sa douceur. Le surveillant, par ses réponses ouvertes qui ne cherchent pas à contrarier l’expression de l’antagonisme à l’œuvre dans le désir du jeûneur – à la différence du monde qui jadis se méprenait sur lui en le figeant dans une interprétation lacunaire –, lui ouvre enfin la possibilité de dire ce qu’il en est. D’avouer, à un autre qui ne semble pas traquer une occasion de le piéger, que son jeûne est une fausse prouesse, une fausse ascèse. Car il faut connaître une chose pour s’en priver délibérément et être ainsi méritant. Que connaît, de l’existence, le jeûneur ? Il semble advenir à lui-même, pour la première fois, au cours du dialogue. Sa douleur cependant est plus grande que celle de l’ascèse ; elle est celle, non pas de jeûner, mais de ne pas savoir de quoi il jeûne.

À la fin de la nouvelle, et comme dans un évanouissement suite au dialogue avec le surveillant, le jeûneur meurt dans sa cage. Winnicott explique qu’une existence piégée dans un faux self si invasif qu’il recouvre entièrement le vrai self, dégénère nécessairement en sentiment d’être « forcé » de vivre. C’est ainsi dans ces termes qu’il se réfère à une autre patiente qu’il avait aidée à accéder à son vrai self : « [elle] se sent enfin réelle et, par conséquent, elle désire maintenant vivre ». Le fait de trouver l’existence désirable est proportionnel à la capacité qu’a le sujet d’être lui-même. Le jeûneur ne l’a pas.

Cette capacité, dans la doctrine winnicottienne, s’enracine dans les rapports entre la mère et le nourrisson. En particulier, dans l’aptitude de la mère à laisser s’exprimer les manifestations du sentiment d’omnipotence infantile. Le vrai self est d’abord dans le geste qui exprime une « pulsion spontanée » : la mère « suffisamment bonne » accorde à ce geste une « signification », et ce de manière répétée. C’est la répétition, le don de signification de la mère, qui renforce l’établissement du vrai self. La mère indisponible, au contraire, ne répond pas au geste du nourrisson, elle invalide son illusion d’omnipotence. Cette disqualification, qui va de pair avec le fait d’imposer au nourrisson son propre geste, auquel le nourrisson ne peut répondre que par « la soumission », est la base du faux self (« cette soumission de sa part est le tout premier stade du faux self et elle relève de l’inaptitude de la mère à ressentir les besoins du nourrisson »). L’existence en faux self se caractérise donc fondamentalement par deux choses : une soumission ; une absence de spontanéité. Ces deux caractéristiques détournent le sujet du désir de vivre, puisque sa vie même ne lui appartient pas. L’attitude du jeûneur semble par excellence pouvoir être définie comme une stratégie d’évitement, non pas de la vie directement, mais de la vie en faux self qui donne lieu, comme je l’ai dit, à une continuelle frustration.

La nouvelle s’achève par le remplacement, dans la cage, de la dépouille du jeûneur par une jeune panthère dont la vie déborde des crocs et des muscles. Cette panthère semble être un pur élan « sensori-moteur », à l’image des termes dans lesquels Winnicott décrit les manifestations du vrai self : « Le vrai self […] n’est pas beaucoup plus que la somme de la vie sensori-motrice ». Kafka écrit de la panthère que « la nourriture qui lui [plait] lui [est] apportée par les gardiens sans qu’ils réfléchissent longtemps […] » : ce n’est pas que la panthère sache ce qu’elle aime, là où le jeûneur en était incapable, mais que cette disponibilité des surveillants à honorer les besoins de la panthère équivaut à la sollicitude maternelle qui permet au nourrisson d’établir les fondations de son vrai self. Kafka poursuit :

« […] même la liberté ne semblait pas lui manquer ; ce corps noble, équipé de tout le nécessaire jusqu’à en craquer presque, semblait porter sa liberté en lui-même ; celle-ci semblait située quelque part dans sa denture […]. »

LA RÈGLE DU JEU / DECEMBRE 2022