Une idée qui me vient à mesure que je pratique des patients anorexiques, ou ayant eu des troubles anorexiques, c’est que, s’il y a une part de pathologie qui se rigidifie et qui est l’objet de la médecine, il y a, dans le tempérament des jeunes filles qui deviennent anorexiques, des choses qui échappent à la médecine, sont mieux comprises, souvent, par la religion ou la philosophie.

Dans ma propre cure, j’ai souvent été atterrée d’entendre certains psychanalystes ou psychologues m’expliquer benoîtement que je devais avoir des attentes moindres pour être moins déçue, moins exposée aux déceptions. Je n’ai jamais adhéré à cette manière de voir les choses, qui m’a toujours semblé d’une violence inouïe. Même avec le recul, je ne perçois pas la légitimité de cette remarque. Je ne crois pas avoir jamais « trop » attendu de l’existence, de moi-même ou des autres. J’ai attendu – j’attends toujours – à la mesure de mes capacités, et d’un appétit ou d’une faim de l’existence qui est peut-être rare, mais non pathologique.

Pour ça aussi que j’ai été frappée de relire Anne Dufourmantelle récemment, qui parle bien, comme le fait aussi Philippe Jeammet, de cette immense « faim » de l’anorexique, aussi sensuelle que spirituelle. De la nécessité de l’accepter, de se réconcilier avec elle. L’anorexie n’est ni plus ni moins qu’un procédé autopunitif pour réduire cette « faim » existentielle, comme on réduit la taille de son estomac à force de s’affamer. L’idée est qu’effectivement, si l’on a moins faim, on souffrira moins de n’être jamais rassasié. L’absence de faim apportant, en quelque sorte, sa propre espèce de rassasiement.

Ça rejoint ce que j’ai dit du jeûneur de Kafka : le « rien » de l’anorexique est un pis-aller, c’est un « rien » qui est préférable au « quelque chose » empirique qui serait décevant, impropre à satisfaire les aspirations du jeûneur. On peut toujours faire de la rhétorique et dire que ce « rien » s’oppose au « tout » que le jeûneur fantasmerait idéalement, ajouter que l’opposition du « tout » et du « rien » est une disposition d’esprit pathologique, rigide, systématique et peu capable des compromis nécessaires à l’existence (compromis qui témoigneraient d’une bonne intégration du principe de réalité). Mais, précisément, ce serait rhétorique. Le rien, y compris dans la nouvelle de Kafka, ne s’oppose pas au « tout », au fantasme d’une fusion ou d’une communion totale et idéale avec l’autre – qui n’est jamais possible, et qui est mortifère. Le rien s’oppose très concrètement au « quelque chose », qui n’est pas bon. Et ce « quelque chose », ce « déterminé » particulier qui n’est pas bon s’oppose lui-même au bon aliment.

Le problème de la cure n’est pas de faire savoir au patient que ce qu’il recherche, c’est une folie, une attente folle qui ne peut jamais trouver un objet empirique, sensible, à sa mesure. Mais de lui apprendre à mieux chercher, de lui enseigner que la position même de la recherche, avec tout ce qu’elle comporte d’errements et de frustrations, est tolérable, n’est pas à rejeter en tant que telle. Le but de la cure est d’apprendre, non à trouver quelque chose – en ayant revu une attente à la baisse –, mais à se remettre à chercher. Certains êtes sont prédestinés à la recherche. La recherche s’est arrêtée dans la « solution » anorexique qui a tout figé autour d’elle ; elle doit trouver un nouvel élan.

Je repense toujours à cette phrase de Mill : « Un être pourvu de facultés supérieures demande plus pour être heureux, est probablement exposé à souffrir de façon plus aiguë, et offre certainement à la souffrance plus de points vulnérables qu’un être de type inférieur ; mais, en dépit de ces risques, il ne peut jamais souhaiter réellement tomber à un niveau d’existence qu’il sent inférieur. » En cela, je disais que le discours philosophique n’avait jamais condamné, quant à lui, la marge d’inadéquation que le réel offre fréquemment à celui qui en exige beaucoup. Mais la pathologie n’est pas dans le fait d’exiger beaucoup ; cette forme de souffrance est irréductible et n’a rien d’une folie. Elle est la marque d’un surcroît de raffinement, de sensibilité, d’intelligence ; bref, d’une perfection dans la connaissance. Encore une fois, ce n’est pas l’opposition de l’idéal et du réel, de la chimère et du concret, de l’abstrait et du fait, de l’absolu et du relatif ; mais l’opposition de l’excellence et du vulgaire, du désir d’élévation et de la médiocrité. Que ceux qui peuvent tolérer la médiocrité la tolèrent ; mais la psychanalyse n’est pas une école de tolérance, Freud l’a suffisamment démontré.

Je suis donc, à mesure que j’avance dans l’écoute de certains patients, assez sidérée et en colère devant de nombreux thérapeutes qui ont tendance à pathologiser en bloc l’anorexie mentale – là où, même dans mon premier essai, j’ai essayé de montrer que la psychopathologie était bien souvent plus près de la santé que la norme sociale elle-même.

La seule façon dont les anorexiques s’empêchent de « trouver », du moins d’être susceptibles de trouver davantage, réside dans les mécanismes défensifs qu’elles ont élaborés pour se protéger des déceptions déjà vécues. La pathologie consiste dans le fait que le sentiment même de la déception leur soit devenu intolérable. Intolérable au point d’être une menace vitale, un risque d’effondrement ou de désintégration – un risque, en fait, de désespérance totale, avec son caractère de fatalité. Les anorexiques ont peur d’être à nouveau déçues, mais leur manière de s’en protéger les expose à une déception, en un sens, « maîtrisée » d’avance, qui les enferme en elles-mêmes, et les désespère toujours plus profondément des autres. À aucun moment, dans ce processus, l’expérience de la déception ne peut-elle devenir tolérable – c’est-à-dire être vécue sans remettre en cause l’existence du sujet, ou sa foi dans l’existence – ; or ça n’est qu’en remettant la déception à sa place – une expérience parmi d’autres, dont la fréquence est plus élevée à proportion de l’intelligence et de la sensibilité du sujet –, qu’un sujet peut se risquer, risquer les rencontres, et, en dernier ressort, trouver.

Il faut laisser l’autre être autre, se montrer tel qu’il est, révéler ses propres aptitudes et dispositions, en ne l’orientant pas trop soi-même, en ne portant pas la relation à bout de bras. Pour faire ça, il faut une certaine foi dans le fait que si l’autre est décevant, ce n’est pas une tragédie, mais seulement un enseignement, une information utile sur le réel. Si l’on se protège de cette information, on vit en étant déçu par anticipation, l’expérience est déjà épuisée et elle ne peut jamais déborder ce que le sujet sait d’elle – elle ne peut jamais déborder le passé. Le débordement, c’est à l’autre de montrer qu’il en est capable ; ce n’est pas au sujet d’y renoncer. Mais comme me l’avait dit très sagement un ami, « quand on plane à une certaine altitude, il n’y a plus grand monde ». Ou comme, l’écrit Kafka dans son Journal :

« Je suis donc flottant (…). D’autres flottent aussi, mais dans des régions plus basses et avec plus de vigueur. Qu’ils menacent de tomber, ils sont rattrapés au vol par le proche parent qui marche à côté d’eux et se trouve là pour cela. Mais moi, je flotte dans les hauteurs (…). » (6 août 1914)

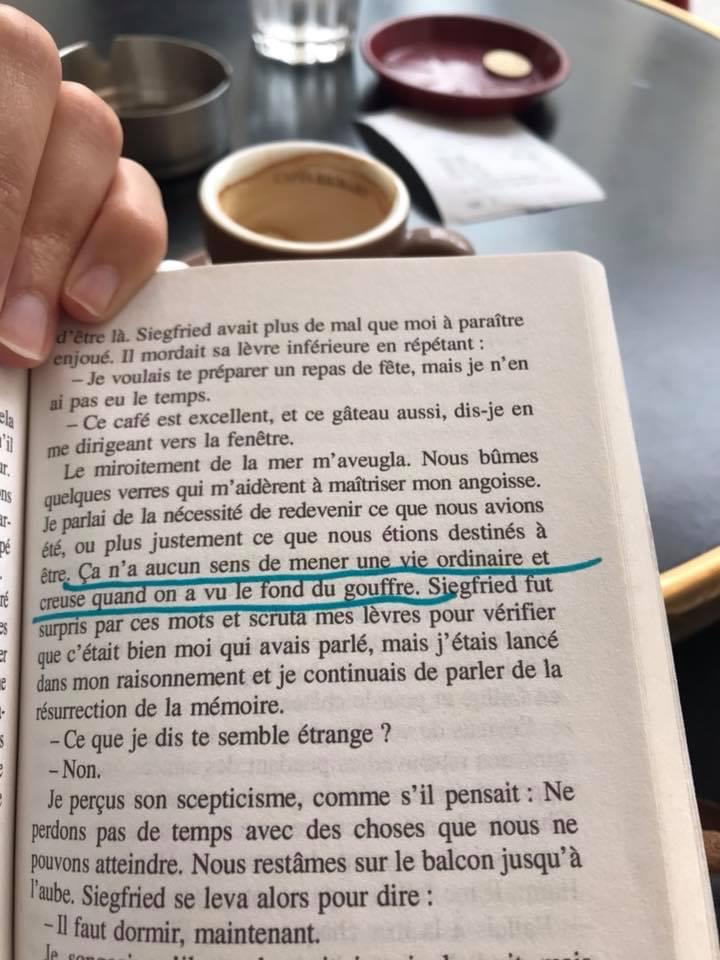

Photo : extrait du roman, Et la fureur ne s’est pas encore tue, d’Aharon Appelfeld.

3 responses to “Tolérer la déception pour avoir une chance de ne plus la vivre.”

le probleme evidemment, c’est que les psychanalystes peuvent etre eux-memes (ou elles-memes, je ne genre pas au masculin ici) d’une assez profonde mediocrite 🙂 c’est parfois impressionnant d’ailleurs. Merci, encore et toujours pour cette finesse dont tu fais preuve, et dont j’ai personnellement, besoin pour vivre (ce n’est pas de l’orgueil, c’est vraiment le cas tout simplement, je l’ai dit a ma psy il y a peu “j’ai besoin de finesse” texto)

LikeLiked by 1 person

Un besoin parfaitement légitime et compréhensible… Merci pour ta lecture, Julien !

LikeLike

Oui… Merci Margaux. J’aime que tu existes

LikeLiked by 1 person