« Des difficultés relationnelles ne sont pas forcément liées à un trouble chronique de la personnalité, (…) [type] borderline : on peut avoir des difficultés relationnelles parce qu’on n’a pas été éduqué à la relation, en fait, et qu’on ne sait pas ce qui est normal, on ne sait pas dire non, on ne sait pas poser ses limites, on ne sait pas se faire respecter ; on n’a pas appris la communication non violente. »

« Il faut faire attention : ce n’est pas parce que quelqu’un vous dit « quand je vois mes parents, après j’ai envie de me suicider », que cette personne a besoin de prendre des médicaments et qu’elle est suicidaire. C’est peut-être qu’il y a quelque chose dans le climat familial qui n’est pas juste, que cette personne (…) est très sensible et qu’elle perçoit plus que les autres membres de la famille ce qui ne va pas, et que ça la plonge dans des affres de désespoir. Et qu’éloignée de cet environnement, elle n’a absolument aucune envie de se suicider. Nous, dans le rôle du thérapeute, devons faire très attention à ne pas psychiatriser des symptômes qui parlent du contexte, et pas de l’individu. »

Deux remarques qui me viennent à mesure que j’écoute les interventions de Marie-Estelle Dupont et que je réfléchis à mon vieux problème des rapports entre philosophie et psychanalyse :

1) M-E Dupont a une finesse qui me semble précieuse actuellement. De la même manière qu’elle distingue entre immaturité, difficultés de communication et « trouble de la personnalité borderline » (ou ailleurs « trouble de la personnalité narcissique »), elle montre que le thérapeute doit être capable de discernement entre quelque chose qui relèverait d’un « état suicidaire », lié à une dépression profonde par exemple, et quelque chose qui est conjoncturel – certaines situations, ou la fréquentation de certaines personnes, qui sont objectivement désespérantes.

Ça peut paraître simple et acquis mais c’est loin de l’être : faire le distinguo, c’est admettre, et pouvoir reconnaître, en tant que psy, la part du réel, au lieu de rechercher toujours, a contrario, la part du sujet. En psychanalyse, le biais méthodologique – et le danger correspondant – est de beaucoup réfléchir à partir des « objets internes », des personnes « introjectées », autrement dit des personnes telles que le sujet se les représente, et telles qu’il les a intériorisées dans son moi, son surmoi, etc., à des époques plus ou moins éloignées. Le présupposé, c’est que le sujet parle davantage à partir de son paysage intérieur qu’à partir du réel, de l’autre, de ce qui se passe objectivement au présent.

Le bénéfice, c’est de corriger la marge d’inadéquation entre le monde intérieur et ce qui se passe concrètement, quand une telle marge existe, ou bien, ce qui est la même chose dite différemment, de rendre conscient le paysage intérieur, pour que celui-ci cesse de correspondre aux bornes du réel. Le réel est plus grand, plus riche, que le monde interne du sujet : heureusement, et le sujet doit s’en rendre compte pour redevenir curieux, pour se remettre à chercher.

Le travers, c’est de croire précisément que tout relève d’une projection, ou alors que, vivant une situation de violence extérieure, le sujet l’a « recherchée » – inconsciemment peut-être, mais recherchée malgré tout, comme si c’était là l’accomplissement sournois et déguisé d’une pulsion réprimée. On s’intéresse au sujet en pensant lui rendre service, comme si on lui donnait le pouvoir à la manière des Stoïciens en le rappelant à ce qui dépend de lui. Mais, ce faisant, on passe allègrement sur la prise en charge des conséquences de la violence objective qu’il subit. On passe, ce qui est pire, sur la prise en compte de la conjoncture extérieure, et de ses interactions complexes avec le sujet.

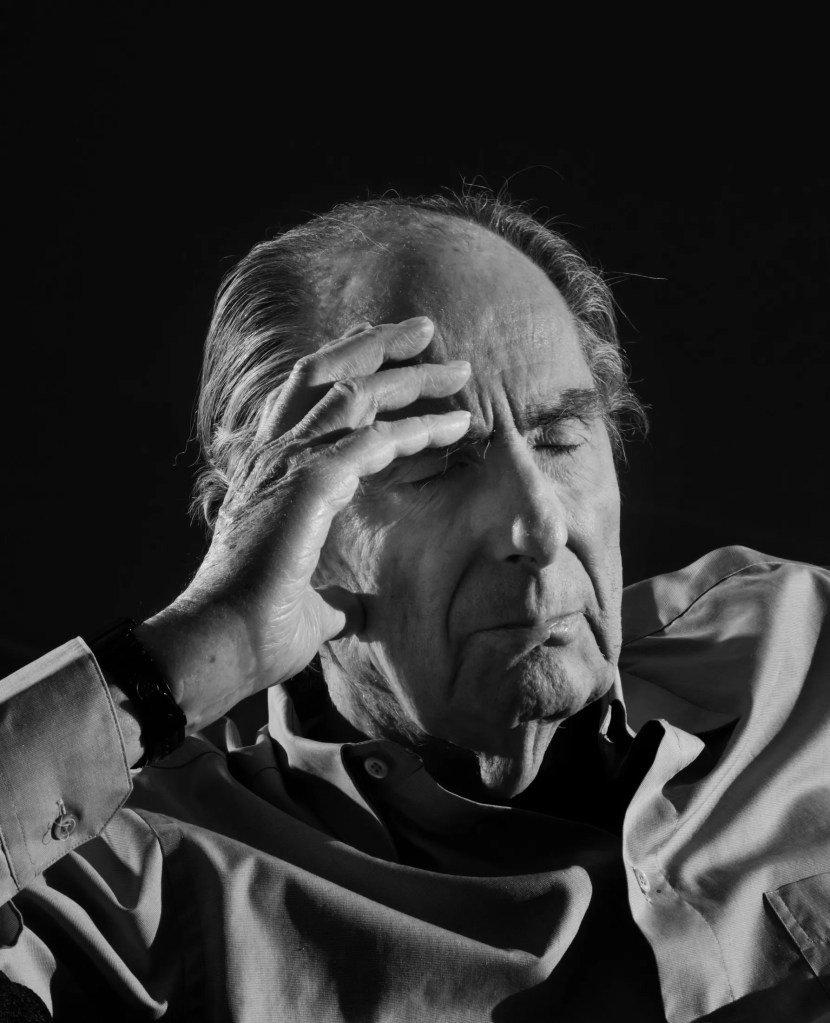

On suppose, de manière superstitieuse, que le sujet se met tout seul dans des situations malheureuses ; bref, on le suppose finalement tout-puissant ! Ce qui est un comble quand on considère que l’une des finalités de la psychanalyse est de réduire le complexe d’omnipotence lorsqu’il se présente de manière déréglée chez les patients. Non, les patients ne créent pas leur existence de manière démiurgique, leur vie n’est ni une complète hallucination (à partir de leurs objets internes et des relations qu’ils entretiennent avec eux), ni une complète réédition des traumatismes passés. C’est, par parenthèse, le reproche qu’adresse le narrateur à son psychanalyste, le Dr. Spielvogel, dans My life as a man de Philip Roth.

En somme, le métier de psychanalyste, et plus généralement de psychothérapeute, appelle du discernement ; et c’est une difficulté technique de taille, que de voir ce qui appartient au sujet, et ce qui relève de l’autre. La psychanalyse n’est pas une entreprise de validation… mais parfois, c’est l’autre. Et si on ne reconnaît pas que c’est l’autre, on pathologise le sujet ; pire, on pathologise ce qui, du sujet, relève d’une réaction saine.

2) Ma deuxième remarque est plus brève mais porte sur la conséquence, à mes yeux préjudiciable aux patients, de l’absence de formation philosophique de nombreux praticiens. Quand on a une formation philosophique, on aimerait dire parfois, soit en tant qu’analyste, soit en tant qu’analysant : « vous savez, ceci correspond au système métaphysique de tel auteur », « ceci est un problème philosophique largement pris en charge par la pensée de tel auteur ». Je ne prétends pas que la philosophie soit suffisante, car autrement, la psychanalyse n’aurait aucune raison d’être, et j’ai déjà montré dans un article précédent – en ne faisant que reprendre la pensée de Freud – en quoi la psychanalyse avait remis en cause, non le savoir lui-même, mais sa prétention à résoudre les problèmes par sa seule mentalisation. Un pur acte d’intellection n’a aucune valeur thérapeutique s’il ne s’accompagne pas de la levée des défenses, ce qui se joue à un niveau affectif / inconscient.

Reste que, et ça rejoint ma remarque précédente, tout n’est pas pathologique, certains des propos tenus par les patients à leurs analystes n’ont pas vocation à être analysés, soumis à une recherche de leurs causes. Certaines conceptions, y compris pessimistes, de l’existence, devraient apparaître au thérapeute davantage comme le témoin d’une bonne intégration du principe de réalité – je ne crois pas que Freud se soit illustré lui-même par un optimisme démesuré à l’endroit de son prochain, ce qui ne l’a rendu que plus efficace dans la création d’une discipline philanthropique et utile moralement à l’homme ! –, que comme des motifs de dépression, par exemple. Entendre une négativité qui n’est pas de l’ordre de la dépressivité est plus exigeant, et in fine plus constructif, qu’entendre un symptôme à « traiter ».

Photographie de Philip Roth par Philip Montgomery.